मॉनसून 2025: भारत के करीब आधे भू‑भाग पर अत्यधिक वर्षा का असर

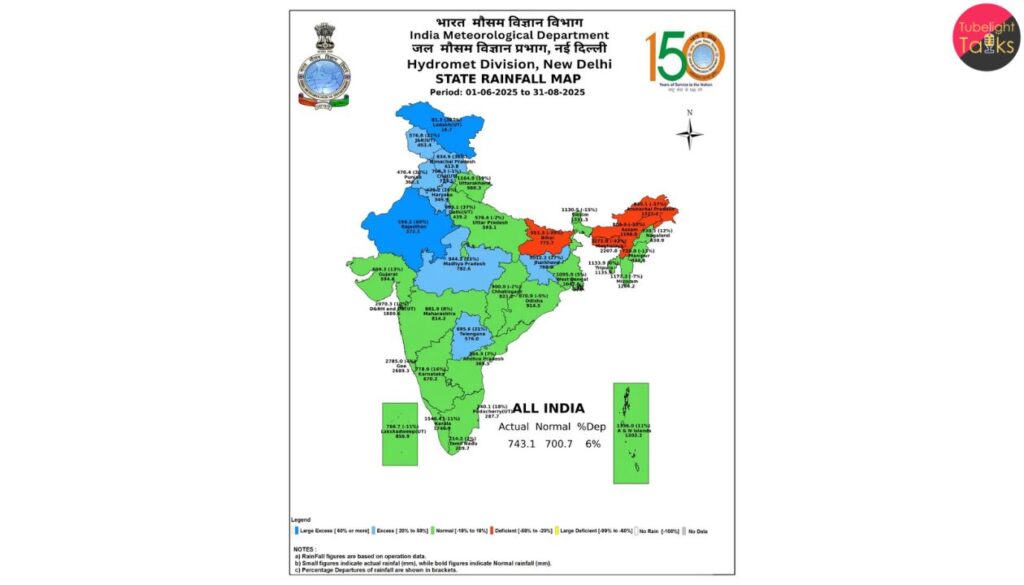

भारत ने मॉनसून 2025 में एक गहरा मौसमी संकेत देखा है—देश की लगभग 45% भूमि पर इस वर्ष मॉनसून अवधि (जून‑सितंबर) के दौरान अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई है। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि मॉनसून अब केवल समय‑बद्ध व अपेक्षित बारिश नहीं रहा बल्कि उसमें वृद्धि, तीव्रता और अनियमितता का मिश्रण आम हो गया है। इस वर्ष मॉनसून ने देशव्यापी औसत (LPA) के लगभग 108% बारिश दर्ज की है।

यह प्रवृत्ति सिर्फ मौसम का मुद्दा नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन, भूमध्य रेखीय परिसंचरण में बदलाव और मानव‑निर्मित दबावों की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है। पिछले वर्षों की तुलना में इस तरह की वृद्धि अब दो वर्षों से लगातार दर्ज हो रही है, जिसे विशेषज्ञ “नई सामान्य” कह रहे हैं।

वर्षा की विशेषताएँ और मौसम‑व्यवहार में बदलाव

वर्षा का विस्तार और तीव्रता

2025 के मॉनसून में विशेष रूप से ध्यान देने‑योग्य है कि बारिश केवल मात्रा में नहीं बल्कि तीव्रता और अवधि में भी बढ़ी है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी तट (कोकण‑गोवा) में बहुत ज्यादा योगदान रहा और कुछ हिस्सों में दैनिक रिकॉर्ड टूटे। उच्च तापमान और समुद्री सतहों पर बढ़ी आर्द्रता ने बारिश को और अधिक तीव्र बनाने में मदद की है।

किस भू‑भाग पर असर रहा

उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम तट सहित कई हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज हुई। उदाहरण के लिए, Uttarakhand ने पिछले 15 सालों में पहली बार ‘सर्वाधिक वर्षा’ दर्ज की। वहीं, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की शुरुआत धीमी रही लेकिन बाद में अत्यधिक वर्षा‑घटनाएँ सामने आयीं।

मॉनसून का औसत से ऊपर होना

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मॉनसून 2025 ने लगभग 108 % LPA (लॉन्ग‑पीरियड एवरेज) बारिश दर्ज की, जिससे यह दूसरे वर्ष लगातार above‑normal बारिश दर्ज होने का समय बन गया।

कृषि, बुनियादी ढाँचा और जीवन पर प्रभाव

कृषि क्षेत्र में चुनौतियाँ

भारी वर्षा से खेती‑योग्य भूमि पर जल‑भराव हुआ है, खेतों में पानी खड़ा रहा है और फसल बुवाई व कटाई दोनों पर असर पड़ा है। मध्य भारत व उत्तर भारत के कुछ इलाकों में खेतों में पानी जमा रहा, जिससे फसल क्षति एवं बीज रोग का खतरा बढ़ा है।

बुनियादी ढाँचा व आपदा‑प्रबंधन

लगातार और तीव्र वर्षा ने नदी‑नालों में जलस्तर तेज़ी से बढ़ने का कारण बना। भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, सड़कें धंसने या टूटने जैसी अहसास बनी हैं। इसके अलावा, जलनिकासी‑प्रणाली, शहरों में ड्रेन व्यवस्था व बाँध‑रिलीज योजनाओं पर दबाव और रिस्क पैदा हुआ है।

सामाजिक‑आर्थिक असर

भीषण वर्षा‑घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में घर, सड़क‑पुल, विद्युत‑सँस्थान एवं सार्वजनिक सुविधाएँ बाधित हुई हैं। इसके कारण स्थानीय जीवन कुछ हद तक ठप हुआ, अर्थ‑व्यवस्था पर दबाव पड़ा और सरकार‑सत्ता के सामने तैयारी‑क्षमता की परीक्षा भी आई।

जलवायु परिवर्तन एवं मॉनसून पैटर्न में बदलाव

एल नीन्यो/ला नीना नहीं प्रमुख कारक

विश्लेषकों ने इस वर्ष के मॉनसून पर यह निष्कर्ष दिया है कि पारंपरिक मॉनसून‑चक्र (एल नीन्यो / ला नीना) की अपेक्षा जलवायु परिवर्तन‑प्रेरित कारण अधिक प्रभावी हैं। गर्म होती समुद्री सतहें, बढ़ती आर्द्रता और निरंतर ऊर्ध्व‑श्रृंखला प्रवाह ने मॉनसून को अधिक तीव्र और अनियमित बनाया है।

मॉनसून का चरित्र बदल रहा है

अब मॉनसून कई क्षेत्रों में कम दिन‑लेकिन‑तीव्र वर्षा का रूप ले रहा है। यानि कम सघन अवधि में अधिक बारिश हो रही है, जिससे फ्लैश‑फ्लड व जल‑भराव का जोखिम बढ़ गया है।

भविष्य के संकेत

यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो आने‑वाले वर्षों में भारत को अत्यधिक वर्षा‑घटनाओं, उत्सर्जन‑वृद्धि, जल‑विभव संकट, और भू‑तंत्रीय अस्थिरता जैसे खतरे और अधिक गंभीर रूप में देखने को मिल सकते हैं।

राज्य‑स्तरीय दृष्टिकोण और तैयारियाँ

केरल व दक्षिण भारत में चेतावनियाँ

हाल ही में Kerala व तमिल नाडु, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में लगातार भारी वर्षा के कारण फ्लैश‑फ्लड अलर्ट जारी किये गए हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी बाढ़‑रोकथाम, बांध‑रिलीज नियंत्रण, एनडीआरएफ‑रिलीफ तैयारियाँ तेज हो गई हैं।

हिमालयी व पर्वतीय इलाकों की संवेदनशीलता

हिमाच्छादित व ऊँचे पर्वतीय जिलों में लैंडस्लाइड‑वृद्धि, रास्तों का अवरुद्ध होना व नागरिक सुरक्षा‑चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में बाढ़‑संकट ने यह तस्वीर उकेरी है।

Read Also: हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर 2025

वर्षा की चेतावनी में छिपा एक व्यापक संदेश

जब लगातार अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ देशभर में सामान्य होती जा रही हों, तो यह केवल एक मौसम वैज्ञानिक चुनौती नहीं रह जाती, बल्कि हमारे विकास मॉडल, संसाधन उपयोग और नीति‑निर्धारण की प्राथमिकताओं पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।Sant Rampal Ji Maharaj की सतज्ञान‑आधारित शिक्षाएँ इस दिशा में स्पष्ट करती हैं कि प्रगति केवल बुनियादी ढांचे या अर्थव्यवस्था की तेज़ी नहीं है, बल्कि यह तभी सार्थक है जब उसमें प्रकृति‑सम्मति, पर्यावरणीय संतुलन और आपदा‑प्रबंधन की सजगता शामिल हो।

जब प्राकृतिक संकेत जैसे रिकॉर्ड‑तोड़ बारिश हमें बार‑बार चेतावनी दें, तब हमें उन्हें केवल “आकस्मिक” नहीं बल्कि नीतिगत दिशा‑दर्शक के रूप में लेना होगा। सतज्ञान कहता है—हमें प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व बनाना चाहिए, न कि उसके विरुद्ध जाकर विकास को परिभाषित करना। ऐसे में वर्षा की अति भी हमें एक अवसर देती है—अपने दृष्टिकोण, व्यवस्था और जिम्मेदारी पर पुनर्विचार का।

आगे का मार्ग—रणनीति, नीति व नागरिक भागीदारी

भारत को अब आवश्यकता है कि वर्षा‑प्रवृत्तियों के इस नए रूप को देखते हुए जल‑प्रबंधन नीति, बांध‑सिस्टम, नदी‑प्रवाह नियंत्रण, मौसमी‑अवधियों का पूर्वानुमान मॉडलिंग redesign करे।

आपदा‑प्रबंधन व स्थानीय‑तैयारी

इस वर्ष की रिपोर्ट दर्शाती है कि स्थानीय आपदा‑प्रबंधन तंत्र अभी भी कई चुनौतियों के अधीन हैं। प्रारंभिक चेतावनी‑सिस्टम, मल्टी‑हैज़र्ड‑मैपिंग, रेस्क्यू‑इन्फ्रास्ट्रक्चर व जनशिक्षा इनका हिस्सा होना चाहिए।

कृषि व ग्रामीण‑सहायता

किसानों को बदलते मॉनसून‑पैटर्न के अनुरूप जल संचयन, सूखा‑प्रतिरोधी फसलों, मृदा सम्पदा‑संरक्षण तथा फसल‑बीमा‑विस्तार जैसी उपायों से जोड़ना होगा।

नागरिक‑भागीदारी

प्रत्येक नागरिक और समुदाय इस बदलाव की दिशा में योगदान दे सकता है—चाहे वह जल संरक्षण, हरियाली, गृहनिगम‑हरित नीति, नगर‑जलप्रबंधन या आपदा‑सावधानी हो। सतज्ञान की दृष्टि से, इन्हें केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक‑संयुक्त कर्तव्य मानना होगा।

FAQs: मॉनसून 2025 में अत्यधिक वर्षा

Q1. भारत में मॉनसून 2025 ने किन पैमानों पर रिकॉर्ड बनाया?

लगभग 45% भूमि पर अत्यधिक वर्षा दर्ज हुई और देश का औसत बारिश स्तर 108% LPA रहा।

Q2. यह बदलाव क्यों हुआ है?

विश्लेषकों का कहना है कि मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, बढ़ती समुद्री सतह ताप और आर्द्रता ने मॉनसून को अधिक तीव्र और अनियमित किया है।

Q3. सबसे अधिक प्रभावित किस क्षेत्र ने देखा?

हिमालय‑पर्वतीय इलाके, पश्चिमी तट, मध्य भारत व दक्षिण भारत में भारी वर्षा‑घटनाएँ विशेष रूप से रिकॉर्ड हुईं।

Q4. क्या यह कृषि‑वित्तीय मॉडल को प्रभावित करेगा?

हाँ। वर्षा‑असंतुलन, जलभराव व लैंडस्लाइड‑रिस्क से फसल उत्पादन, मृदा‑स्वास्थ्य व किसान‑आय पर असर की संभावना है।

Q5. आगे क्या करना चाहिए?

वर्षा‑मैत्रीनीतियाँ बनानी होंगी, स्थानीय तैयारी बढ़ानी होगी, और प्रत्येक नागरिक तथा संस्था को नेतृत्व‑भूमिका निभानी होगी—सिर्फ नीति‑निर्माता नहीं।

Discussion (0)